那一年,为了能见上刘德华一面,一个叫杨丽娟的女孩,把自己的家给彻底毁了。她的故事,就像一颗投入水里的石头,激起的波浪到现在还没完全平息。很多人都听过这件事,但很少有人知道,这个曾经震惊全国的疯狂粉丝,现在过得到底怎么样了。

事情的起因,特别简单,就是一个小姑娘喜欢上了一个大明星。这事儿放今天,太正常了。可杨丽娟的喜欢,跟别人不太一样。她不是听听歌、看看电影就完事了,她是真的陷进去了,陷到出不来的地步。从十几岁开始,她的脑子里就只剩下刘德华一个人,好像全世界除了这个明星,再也装不下别的东西了。

她不做任何正经事。上学?根本没心思。找个活儿干?更是想都别想。家里人急得团团转,给她找好了工作,她扭头就走,宁愿在家待着,翻来覆去地看刘德华的海报和杂志。在她自己的世界里,她觉得她跟刘德华之间,肯定有种别人不懂的特殊关系,根本不是普通粉丝那么简单。

家里人拿她一点办法都没有。一开始是劝,后来是骂,最后只能妥协。你可以一个普普通通的工薪家庭,要怎么去支撑女儿这种不着边际的梦想?他们能做的,就是把自己辛辛苦苦攒下来的钱,一点一点地掏出来。

第一次去香港,是九十年代末,花了家里一大笔钱,结果连刘德华的边儿都没摸着。换做一般人,可能也就清醒了,知道明星不是想见就能见的。可杨丽娟不,她觉得是自己不够努力,回来之后反而更疯魔了。

她的父母,可以说是被彻底绑架了。他们看着女儿一天天的不正常,心里跟刀割一样。他们唯一的念头,就是满足女儿,只要女儿高兴了,是不是就能变回那个正常的孩子?抱着这种想法,他们做出了最糊涂的决定,把家里唯一的房子给卖了。

卖房子的钱,成了杨丽娟继续追星的本钱。她拿着这些钱,一次又一次地往返内地和香港,但结果都是失望。她父亲急得没办法,甚至动了卖肾的念头,就为了凑钱让女儿去香港。这种爱,已经不是爱了,是一种被逼到绝路上的无奈和绝望。

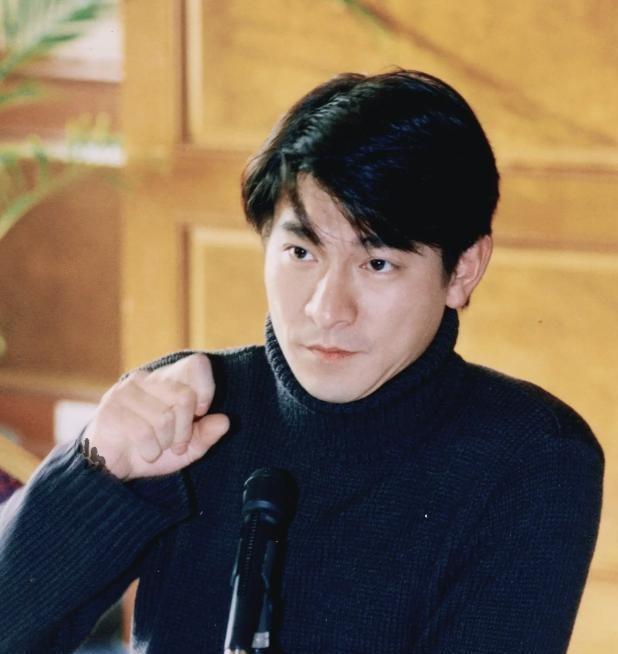

真正的大悲剧,发生在二零零七年。那一次,通过一些周折,杨丽娟终于参加了一个刘德华的粉丝见面会。她成功了,和刘德华站在一起,拍了一张合照。对很多粉丝来说,这已经是天大的幸运了。

但对杨丽娟来说,这根本不够。她付出了十三年的青春,搭上了整个家庭的积蓄,她要的不是一张照片,她要的是刘德华跟她单独聊聊,给她一个特殊的对待。现场那么多人,这怎么可能呢?

她父亲看到这一幕,彻底崩溃了。他以为女儿的终极愿望达成了,一切就能结束了,可现实告诉他,这只是个开始,女儿的欲望永远也填不满。他所有的希望都破灭了,这个老实的男人,想不出别的办法了。

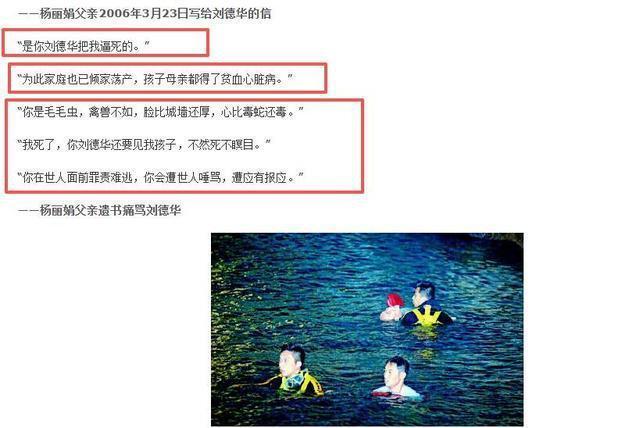

第二天,他写下了一封长长的遗书,里面充满了对女儿的失望和对刘德华的指责,然后,他从香港的天星码头一跃而下,结束了自己的生命。他想用自己的死,来为女儿的疯狂画上一个句号。

父亲的死,像一个炸弹,把所有人都炸懵了。杨丽娟成了全国新闻的焦点,所有人都指责她的自私和冷血。就连刘德华本人,也因为这件事受到了巨大的精神压力,他不得不出面回应,劝说大家要理智,不要用这种不健康的方式来表达喜欢。

可那时候的杨丽娟,好像还没完全醒过来。她和她母亲,第一时间想到的,竟然还是要把刘德华再见一面,让他给个说法。这种想法,在当时的人们看来,简直是不可理喻。

后来,在巨大的舆论压力和各方的帮助下,杨丽娟和母亲回了老家兰州。日子还得过下去。失去了父亲,失去了房子,也失去了十几年的光阴,她们的生活一下子掉到了谷底。

这么多年过去了,如今的杨丽娟,已经快五十岁了。她和母亲住在一个很小的出租屋里,生活过得非常节俭。她在一家超市里当临时促销员,每天就是站上好几个小时,赚取微薄的工资,来维持母女俩的开销。

她再也不提刘德华了。当有人小心翼翼地问起当年的事,她会沉默很久,然后说,如果人生能重来一次,她绝对不会再那样做。她说,是自己的任性和偏执,害了父亲,也毁了自己。这份迟来的醒悟,代价实在太大了。

这些年,她一直单身,也没有再去找另一半。她说,她亏欠父母的太多,现在只想好好照顾母亲,平平淡淡地过完下半辈子。曾经那个活在幻想里的女孩,终于被现实彻底打败,学会了低头。

回过头看,这件事里,刘德华其实是最无辜的。他作为一个公众人物,不可能去满足每一个粉丝的不合理要求。如果开了这个口子,那以后会发生什么,谁也想象不到。

而杨丽娟的父母,他们爱孩子的方式,可以说是错得离谱。一步错,步步错,最终的纵容,亲手把这个家推下了悬崖。他们的悲剧,也给天下所有的父母提了一个醒,无条件的满足并不是爱,教会孩子面对现实,才是真正的负责。

现在网上还有很多人在追星,有些年轻人花起钱来,比当年的杨丽娟还要厉害。他们可能觉得杨丽娟是个笑话,是个极端的例子,自己绝对不会变成那样。但很多事情,都是从一小步开始走偏的。

杨丽娟的故事就像一面镜子,照出的是当一个人被欲望控制后,会变得多么可怕。你可以喜欢一个人,可以欣赏他的才华,但千万别把这种喜欢,当成生活的全部。因为当那个虚幻的泡沫破裂时,你可能会发现,你已经一无所有了。